10月半ばに「加藤康子の日本ものづくり応援チャンネル」というYouTubeチャンネルにおいて、東京工業大学(現東京科学大学)先導原子力研究所特任教授で工学博士の奈良林直(ならばやしただし)氏がミュオンという素粒子を使って核放射性廃棄物の無害化に成功したというニュースが紹介された。

実験の詳細は門外漢の私には分からないが、もし、これが事実であるなら、人類の長年の課題であった核廃棄物処理について、最終的な解決策が見つかったことになる。

現在、世界には高レベル放射性廃棄物の処分を目指し、フィンランドのオンカロにある最終処分場など、複数の施設が稼働を開始しつつあるが、数万年規模の安全な保管が求められるなど、技術的課題がいくつも残されたままである。

そんな中、放射性廃棄物そのものを無害化するこの技術が実用化されれば、それが人類全体にもたらす恩恵には計り知れないものがである。将来、奈良林博士がノーベル賞を受賞することは間違いないであろう。

21世紀の最初の四半世紀が終わろうとしている今、AIや量子コンピュータ、核融合、ヒューマノイド・ロボット、再利用型ロケット、遺伝子編集など、複数の究極的な高度技術が同時発生的にその姿を現してきている。

子供の頃、牛馬を使役動物として使っていた光景を微かに記憶している私にとっては、まるで夢としか思えない。いや、そんな時代だからこそ、美しいものを美しいと感じる心や、他人の悲しみに寄り添う優しさが一層必要とされているのかも知れない。

今年は極端な雨不足と高温に見舞われる中での米作りでしたが、9月7日(日)にようやく稲刈りを終えることができました。我が家の田んぼは中山間地にあり、山あいを流れる豊かな川から直接水を引いているため、市内の一部の田んぼで見られたような水不足に悩まされることはありませんでした。そのおかげで、4月末の田植えから始まった今年の米作りは比較的順調だったと言えます。ただ、連日の暑さの中、炎天下の草刈りは厳しく、夜明けと同時に圃場に出て作業をせざるを得ませんでした。それでも、無事に収穫を迎えたいま、その苦労もすべて報われた思いがします。

私が農業に目覚めたのは18年ほど前のことです。それまで農業の経験はほとんどありませんでしたが、50歳を迎えた頃、人生を振り返り「人が生きるために絶対に欠かせないものは何か」と改めて考え直す機会がありました。その答えが「食料・水・エネルギー」の三つであり、それが農業を始めるきっかけとなりました。幸い、我が家はもともと兼業農家で、幼いころから畑や田んぼで働く両親の姿を見て育ちました。とはいえ、恥ずかしながら当時は農作業を手伝うことはほとんどありませんでした。

若い頃の私は根っからのパソコンオタクで、本業の塾教師として教壇に立つ以外は、毎日のようにモニターに向かってキーボードを叩いていました。そんな折、父が私に向かって「コンピュータは食えんぞ」と語った言葉がなぜか心に残り、50歳を目前にして改めて胸に迫ってきたのです。

もちろん、「農業を始めよう」と思い立ったからといって、すぐに収穫が得られるほど簡単ではありません。何度も失敗を重ね、本を読んだり周囲の農家に教わったりしながら、ようやく人並みに作物を作れるようになったのは、農業を始めてから10年近く経った頃でした。長い道のりでしたが、諦めずに続けてきて本当に良かったと今では心から思います。

ときどき思うのですが、学生時代の勉強と、今、毎日のように行っている農業との間には大きな共通点があります。どちらも一朝一夕で成果が出るものではなく、日々の積み重ねが欠かせません。また、たとえ失敗や挫折を経験しても決して諦めず、必ず成果に結びつくと信じて努力を続けることが大切です。

若いときに懸命に学ぶのは、大人になってからの人生を実りあるものにするためであり、また、日々農作業に汗を流すのは、それが人間の生にとって不可欠な営みだからだと考えるからです。

本日7月23日、朝9時前に車で家を出て、家内と一緒に「109シネマズ明和」で話題の映画「国宝」を観てきた。アクション映画やSF映画好きの私は、「どうせ長いだけの退屈な邦画だろう」とたいして期待もしていなかったのに、実際に映画が始まると、雪崩のような感情の大波に飲み込まれ、まさに涙、涙の連続だった。

3時間の上映時間というのは、最近の映画としては随分長い部類に入ると思うけれど、後で考えるとあっという間だったように感じる。それほど中身の濃い映画だったからなのだろう。

やや時間が経って、幾分冷静に振り返ることができるようになったので、その映画のどこが素晴らしかったのかについて、少し私の感想を書いてみたい。

一つ目は、AIに代表されるような近代合理主義が極限まで進んだ現代という時代の対極にある、どす黒く、迷路の世界に迷い混んだような非合理的な人間の「情念」の豊穣さに改めて気づかせてくれた点である。

恐らくどれほどAIが進歩しても、この映画のような豊穣な感情世界を、これほど深く描写した脚本を書くことは不可能なのではないかと思わされた。

二つ目は、映像の美しさである。特に、舞台上の女形の色彩豊かな着物姿と艶めかしい踊りの描写は圧巻だった。極端なクローズアップとロングショットを行き来するダイナミックな撮影手法もあって、見る者の感情を揺さぶらずにはいられなかった。

三つ目は、普段は滅多に知ることのない歌舞伎の世界の裏側の詳細な描写や、封建的な芸の世界で苦悶する役者たちの心理描写がとても興味深く、退屈することが全くなかった点である。

四つ目は、イケメン若手俳優たちの実力を見直さざるを得なかったことである。私くらいの年齢になると、若手俳優の実力をどうしても疑いがちになってしまうが、主演の吉沢亮と助演の横浜流星二人は、素人の私の目にはどう見ても本物の歌舞伎役者にしか映らなかった。どれほど過酷な練習を重ねてきたのかと想像すると、尊敬の念を禁じ得ない。

五つ目は、ストーリー展開の巧みさである。喜久雄の父で、地方ヤクザの親分だった立花権五郎の残酷な死の場面から始まり、歌舞伎役者として円熟し人間国宝となった喜久雄が、最後に「鷺娘」を演じる場面で静かに「美しい」と呟やくシーンで幕を閉じるまでの3時間は、最初に述べた通り冗長さを一切感じさせず、まさに「あっという間」であった。

他にもこの映画の魅力を語り始めたら止まらなくなりそうだが、皆さんには、ぜひ映画館に足を運び、大画面でご覧になることを強くお勧めしたい。私といえば、家に帰ってから早速、映画の原作である吉田修一著「国宝」上下巻の文庫本をアマゾンでポチってしまった。

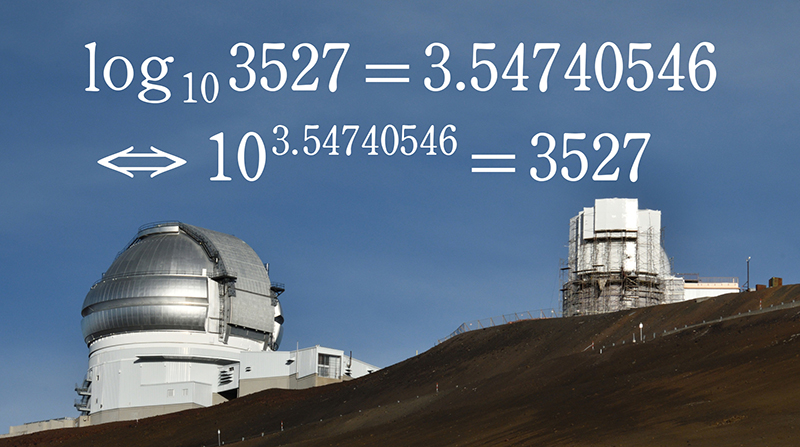

そもそも対数とは何なのか。対数が生まれた背景の一つに天文学の進歩があります。かつて天文台には「コンピュータ」と呼ばれる専門の計算係がいましたが、天文学の進歩につれ計算量が余りに膨大になったため、計算を軽減するための革新的な方法の必要性が徐々に高まりつつありました。対数とは、まさにそのような必要性の中から生まれたのです。

さて、対数の土台となる発想の原点にあるのは、「掛け算や割り算を足し算や引き算に置き換えて計算する」というところにあります。一体、どういうことなのかと言うと、例えば、1000×100=100000 は勿論、掛け算ですが、その裏では、3つある「0」に2つの「0」を加えて「0」を5つにしているだけに過ぎないということが言えます。これを一般的な数字に当てはめると、例えば、3527×758 を計算するのに、もし、3527を10の何乗の形に変えることが出来、更に758を10の何乗の形に出来れば、指数の部分の2つの数字を足し、求めた10の何乗の形を見慣れた表記に変えれば良いだけになります。

では、3527は10の何乗なのか、数学的な表現を使うと「底を10とする3527の対数はいくつか」と言い換えられますが、その値は10の3.54740546乗となります。同様に758は10の2.879669206乗ですから、5.54740546+2.879669206を計算して6.42707466となり、結局、3527×758の計算結果は10の6.42707466乗となります。後はそれを見慣れた数字表記に直せば良いわけで、実際、それは2673466となります。一方、3527×758 の計算を普通にすると同じく2673466となり、対数を求めて計算した値と全く同じになります。(※求めた対数の値の桁数によっては、当然、誤差を生じます。)

「わざわざ対数を求めて計算をやるくらいだったら、初めから普通に計算した方が簡単じゃないか」と思う人も多いかも知れませんが、一度、十分な桁数の対数表を作っておけば、その後は掛け算や割り算を足し算、引き算として計算できるのですから、これほど便利なことはありません。

実際、私が高校生の頃、丸善出版から5桁の対数表が出版されており、当時の技術者はそれを利用して様々な仕事に役立てていました。1984年には、その改訂版として更に詳しい7桁の対数表が同じく丸善出版から出版されましたが、当時、既にカシオやシャープから関数計算機が発売されていましたから、書籍としての対数表の利用価値はほとんど失われていたと言えます。

一般の高校生の皆さんの中には、「数学なんて勉強して何になるの」と考える人も多いかも知れませんが、数学がなければスマホやパソコンだって存在しないし、ロケットや飛行機だって飛ばすことは出来ません。現代文明を形作っているのは、実は数学なんだってことを、是非、数学嫌いの高校生の皆さんには知って欲しいですね。

ニュートン、ライプニッツ、ガウス、オイラ-など、数学史を紐解くと、きらめくような天才達がごろごろ存在しています。中学や高校でしばしば名前を聞くピタゴラスやユークリッド、アポロニウスにまでさかのぼると、高校数学には2000年以上にも渡る天才達の業績がちりばめられていると言っても過言ではありません。

そんな歴史上の天才達が生涯をかけて築き上げてきた数学を、私たちのような普通の人間が、十分な勉強もせずに身に付けることなど、果たして出来るものなんでしょうか。そんなことは不可能だと思います。

ただ、有り難いことに、現代では過去の様々な数学の研究成果が体系化され、よく練り上げられたカリキュラムのお陰で、必ずしも天才ではなくとも、忍耐と努力さえいとわなければ、かなりの割合の人が習得出来る可能性があります。ですから、もし、今、数学があなたにとって苦手科目であったとしても、将来、得意になる可能性は大いにあると言えます。

実際、私のこれまでの教師経験の中で、中学入学時に「正の数・負の数」あたりでつまづいていたにも拘わらず、地域屈指の進学校に進み、高3時に行われた校内実力テストで、校内偏差値80を超えて学年トップになった生徒や、高校入学時の数学のテストで100点満点中一桁の点数や10点程度の点数しか取れなかったにも拘わらず、国公立大学に現役合格を果たしたり、入塾後2年程度で偏差値が80近くも向上し、医師になった生徒などがいますが、彼らを見ていると、人間の潜在的な可能性を一見して見抜くことなどほとんど不可能だと思います。

誰に高校数学を理解する能力があり、誰にはそれがないか、その境界は必ずしも明白なものではなく、初対面で出会った生徒が最終的にどこまで伸びるかは、少なくとも出会った時点では確信を持って判断することはできません。確かに半時間も言葉を交わせば、ある程度、地頭(じあたま)の善し悪しくらいは分かりますが、それとて絶対的なものではありません。話し下手の人はいるものだし、話し下手だからと言って、必ずしも能力が劣っているとは限らないからです。ましてや、1枚や2枚のテストの結果を見ただけで、能力の有無など分かるものではありません。

では、ここで数学に限らず、勉強が得意になるための条件をいくつか列挙してみましょう。

①テストの点数がどうあれ、誰がどう言おうとも自分の能力を信じること

自分の能力を信じられなければ、努力をすることなど出来ません。初めから無駄だと思っていて、どうしてつらい努力を重ねることなど出来るでしょうか。

②人の何倍も努力をすること

そこそこの努力で潜在的能力が表に出て来ることなど、まずありません。潜在的能力はとても閾値が高く、徹底的に鍛えないと、その片鱗さえ姿を見せてはくれないのです。

(「閾値:いきち」とは、何らかの反応を起こすのに必要な刺激などの最小の量や強度のこと)

③書くことを大切にすること

よく教科書や参考書を開いて見ているだけの人がいますが、一部の特殊な才能の持ち主は別として、普通、鉛筆を手にし、紙に書きながら考えなければ、高い学力は付きません。特に数学は、実際に手を動かして計算をしなければ、身につくものではありません。

④未来を肯定的、楽観的に捉えること

未来を悲観的に考える人に挑戦など出来ません。人生は絶えざる挑戦なのです。

⑤無駄な時間を作らないこと

時間はとても大切な財産です。しかも、1人の人間が利用出来る時間には限りがあります。ゲームやLINEなどにどれだけ時間を割いても、価値あるもの生み出すことは出来ません。

⑥体を鍛えること

ひ弱な肉体では、何事であれ成し遂げることは出来ません。体力のない人は、毎日少しずつでも走って、まず体力を養いましょう。

⑦「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」を旨とせよ

分からないことは恥ずかしいことではありません。分からないことがあったら、教師であれ、友人であれ、とにかく人に尋ねましょう。人間は自分の力だけでは、なかなか物事を解決できないものです。

他にも挙げれば勉強のこつは幾つもあるでしょうが、思いつくままに書き出してみました。この小文が少しでもあなたの役に立てば嬉しく思います。

私が初めてコンピュータと出会ったのは1980年代初頭、私がまだ20代半ばの頃でした。確かキャット・ジャパン(※ネットで調べてみましたが、名前は確認出来ませんでした)とかいう名の信販会社で総額50万円近い2年間のローンを組み、日立のベーシック・マスター・レベル3という、今考えればおもちゃのようなコンピュータを買ったのが最初です。

使われていたCPUはモトローラ互換の8ビットCPUで、24KBのROMと32KB(標準搭載)のRAMを搭載し、当時としては比較的高性能なパソコンでしたが、電源を入れて30分も経つと熱暴走を起こす上、満足に使えるアプリもほとんどなく、実用性もないのにお金だけは毎月口座から引き落とされ、今でも思い出すと悔しい思いがこみ上げてきます。

こんな経験をしたため、その後、しばらくはパソコンから遠ざかっていましたが、数年後、仕事でどうしても必要となったため、値段は張りましたが思い切って富士通のビジネス・ワープロを導入しました。有り難いことに、そのワープロはとても実用的で、かなり仕事に役立ちました。

80年代も終わりになると、NECのPC-9800シリーズという名のパソコンが一世を風靡するようになりましたが、世間の流行よりもやや遅めのタイミングでそれを購入し、「一太郎」という名のワープロソフトを5インチのフロッピーディスクで運用していました。出力用に大きなドットインパクトプリンターを使っていたのですが、邪魔な上に動作音が大きく、とても快適とは言いがたい代物でした。

1990年代初頭、IBMから「IBM DOS J4.0/V」というOSが発売され、国内でDOS-V互換機と呼ばれるIBMパソコンの互換機ブームが起きました。確か1994年の年末近くだったと思いますが、当時、名古屋の大須にマハーポーシャというパソコンショップがあり、高性能パソコンを安価な値段で販売していることで有名でした。

メーカー物に比べると極端に安価だったので、当時最先端の90MHzで動作するPentiumプロセッサーを搭載したDOS-V互換機をその店で買ったのですが、それからわずか数ヶ月後の1995年3月に地下鉄サリン事件が起こり、マハーポーシャを運営していたのがオウム真理教だったことを知って、とても驚いた記憶があります。

1995年という年は、Windows95と呼ばれる画期的なOSがMicrosoftから発売され、いよいよ本格的にインターネットが普及し始めた年です。

ホームページの開設が流行し始めたため、いずれ自分の仕事にも必要になるだろうと考え、毎週、名古屋のパソコンスクールに通いAdobeのDreamweaverとPhotoshopいう名の2つの業務用アプリの操作を習い始めたのもこの頃です。当時、松阪で一番最初にホームページを立ち上げた塾は私どものところだったはずです。

その後は、現在に至るまで使用するパソコンは自作パソコンばかりですが、ご存じの通り、この世界は秒進分歩と言われるほど進歩が早く、作ったパソコンもすぐに旧型になってしまいます。そのため数年ごとに新たなパソコンを組み立てるのですが、新しい規格が次々に登場するため、技術の進歩について行くのが大変です。

中でも一番やっかいなのがコンピュータまわりのセキュリティ確保が日毎に難しくなってきたことです。OSやアプリなどのアップデートは当然のことですが、日々届く多数のメールや運用しているホームページのセキュリティの確保にも注意を向けなければならないし、フィッシング詐欺やネット決済のセキュリティ確保にも気を付けなければならないなど、本当に面倒な時代になったと感じます。特に高機能な生成AIの登場で様々な詐欺行為が益々巧妙になってきたため、ユーザー側もAI機能の組み込まれたセキュリティソフトを導入するなどの対策が急務になってきています。

コンピュータが登場したばかりの頃は、「これで何でも出来るようになる」といった大きな夢や希望を感じたものですが、確かにそんな一面もあるものの、業務量は全体的に見て増えたように感じますし、以前には考える必要のなかった面倒なことが沢山出てきて、トータルで考えると便利になったのか不便になったのか分からなくなっています。

技術の進歩は今後も加速度的に続き、それは避けられないものですが、結局のところ、人間の幸せは技術の進歩とは別のところにあるのではと、最近、つくづく感じます。

先日、「農業と人生」という記事を書いたばかりですが、人間にとって真の幸せは、意外と足下の土にあるのかも知れません。

自ら農業をやり始めて20年近くになります。そもそも私の実家は小規模な兼業農家だったのですが、若い頃は両親が営む農業に余り関心がなく、恥ずかしいことに両親の作業を手伝った覚えもほとんどありません。パソコンばかりに熱中する私の姿を見て、父が「コンピュータは食えんぞ」と私に言った言葉の真意に、数十年後の今になってようやく気づいた気がします。

鈴木宣弘東京大学大学院特任教授によると、肥料、燃料、種子等の輸入も含めてトータルで考えると日本の実質的食料自給率は10パーセントに満たないと言います。また、米ラトガーズ大学が中心になって行われた核戦争が起きた場合の世界の飢餓による予想死者数は、例えばインドとパキスタン間に小規模な核戦争が起きただけで、戦争が終わって2年目で死者数は世界全体で25億人に達すると推定されています。驚くべきことに日本国内の予想死者数は7200万人にものぼるそうです。つまり核戦争が起きれば、お金がどれだけあっても食料は手に入らないということです。

20年ほど前、国の食料安全保障政策の無策ぶりに驚き、生きるのに直結する大切なことは他人頼みにせず、どれだけ大変でも自分でやろうと決意したのが私が農業を始めたきっかけです。

農業を始めたばかりの頃は、代掻き(田んぼの表面を均平にする作業)をする意味すら知らず田んぼを雑草だらけにしてしまったり、年代物のトラクターの操作が分からず、倉庫のシャッターに乗り上げてしまったりと失敗の連続でしたが、それでも諦めずしぶとく農業を続けるうちに少しずつまともな収量を上げることができるようになりました。

一言で言って、農業は大変です。夏場は草刈りに追われ、週に何度も早朝の4時半に起きて朝食も取らず草刈りに出かけます。作業の大変さに加え、余程才覚がなければ農業でお金もうけは出来ません。収支をトントンにすることさえ素人の私たちには難しく、ほとんど持ち出しになってしまいます。しかし、それでも農業には大きな魅力があります。

山の中にある我が家の田んぼの水路には、アカハラと呼ばれるイモリが何匹も住んでいます。イモリはきれいな水にしか住めないので、その姿を見つけると「うちの田んぼの水は、こんなにきれいなんだ」と思わず感嘆の声を上げそうになります。

田植えが済んでしばらく経つと、卵からかえった無数のオタマジャクシが田んぼの中を泳ぎ始めます。何日かすると、オタマジャクシの尻尾が消え大人のカエルに姿を変えますが、そうすると、今度はどこからともなくアオダイショウやシマヘビ、ヤマカガシなどの蛇(マムシもたまに見ます)が現れ、カエルを捕食する姿を見かけることもあります。また、畑には小さなサワガニが沢山姿を見せますし、たまにはウサギが現れたり、キツネやタヌキの姿を見ることもあります。鹿の姿を見ることなんて日常茶飯事です。

こういった豊かな自然に囲まれながら農作業の最中にふと顔をあげると、まるで自分が桃源郷にいるような気持ちになります。「自分たちが住むこの地球はなんて美しいんだろう」という深い感動が、ふつふつと体中に湧き上がってくるような気がします。

最近、つくづく「人と土は本来、分かつことが出来ない関係にある」と感じています。以前、地質学者のデイビット・モントゴメリーと生物学者のアン・ピクレー夫妻が書いた「土と内蔵」という本を読んだことがあります。それによると土中の微生物生態系(土壌マイクロバイオーム)と私たちの腸の中の腸内マイクロバイオームは、ほとんど同じ働きをしているそうです。要するに、私たちの体はそれだけで完結しているのではなく、体の外の生態系と一体であるということだと思います。

実際、「土」は本当に奇跡の産物です。1cmの厚さの土が出来るのに100年から1000年の時間がかかるそうですが、その土がなければ、私たちは一片の食べ物すら得ることはできないのです。種を蒔いて、その上に優しく土をかけ、水を与えるだけで、太陽の光を浴びてどんどん植物は成長し、やがて豊かな実りを私たちに与えてくれる。これを奇跡と呼ばず、一体、何を奇跡と呼べば良いのでしょうか。

昨今、大人だけではなく若者や子供の中にも心を病む人が珍しくありませんが、それは余りにも日々の生活が都市化され過ぎたために起きた現象であるように思います。もし、生活の中に土との触れ合いがあり、自然を身近に感じることが出来れば、そのような心の病に陥ることはないのではないかとすら考えます。

土との触れ合いや自然との関わりは、人の感性や美意識、あるいは生きがいに大きな影響を与えてくれます。その豊かさに触れれば、不安や悩み、葛藤や苦しみの多くは癒やされ、霧散してしまうのではないかと思っています

日常生活の中にあふれるプラスチック製品。そのプラスチックという言葉の成り立ちをご存じですか。英語ではplasticと書きますが、その語源はギリシャ語にあり「形作ることができる / 可塑性がある」と言った形容詞として使われたのが始まりです。

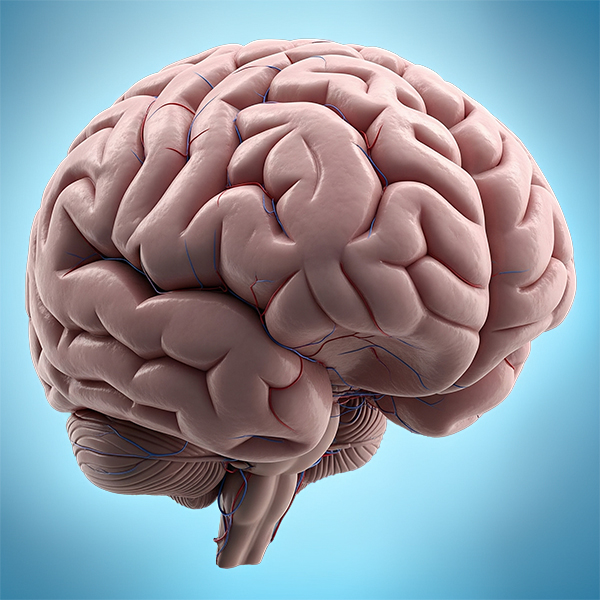

私が高校生の頃、脳の可塑性(Brain Plasticity)という言葉に初めて出会いました。脳の可塑性とは、学習や経験によって、脳の機能や構造がダイナミックに変化することを意味しますが、筋肉の発達と同様、脳も使えば使うほどその機能は高まり、構造的な変化すら起きるというものです。

いわゆる「頭の良さ」は固定されたものではありません。適切な訓練を行えば、脳の可塑性によって頭はどんどん良くなるものなのです。これからそれを実感した個人的な経験について少し話をしたいと思います。

私が高校生になったばかりの頃、英語を学ぶに当たって、出来るだけ生の英語を学ぼうと思い、日常の英文法の学習や語彙力向上の努力に加え、アルバイトで稼いだお金で短波受信機を購入し、時間があると在日米軍向けのFar Eest Network「(米軍)極東放送:通称FEN」を聴いていました。(※当時は、テレビの2カ国語放送もインターネットもない時代でしたから、生の英語を耳にする機会はFEN以外にほとんどなかったのです。)

最初の頃は、なかなか内容が聞き取れませんでしたが、少しずつ耳が慣れてきたことに加え、英文法の知識や語彙力の向上もあって徐々に内容が分かるようになってきました。

FENを聴くことに加え、こんなことにも挑戦しました。通っていた高校が伊勢市内の県立進学校だったこともあり、毎週土曜日の午後(当時は土曜日も授業があったのですよ)になると、伊勢神宮に足を運び、外国人観光客を見つけては話しかけ、実践的な会話力の訓練に努めました。

更にこんなこともやりました。当時、伊勢市の新道商店街には古川書店という本屋さんがあったのですが、2階か3階のフロアにはPenguin Books(イギリスの出版社)のペーパーバックスを売っているコーナーがあり、なけなしの小遣いをはたいてSomerset MaughamのThe Moon and Sixpenceを買い、10回近くも繰り返し読んだことを記憶しています。

そんな日々の努力を1年半以上も続けていた高2の後半、ある日、突然、英語で夢を見るという経験をしたのです。どう表現すれば良いか分かりませんが、「何かを超えた」そんな感覚が全身を走りました。

数学でも似たような経験をしました。数学の勉強においては、単に解法や公式を覚えるのではなく、いつも「どうしてそうなるのか」という疑問を大切に日々勉強を続けていたんですが、ある日、それまでバラバラに見えていた複数の単元がつながって見えるようになったのです。

こういった個人的な経験に加え、このホームページでいくつも紹介させて頂いたように、独自の方針や指導法をもって教えてきた生徒たちの中から常識外れの学力向上を遂げた生徒が沢山誕生しています。

そうです。頭の良さは固定されたものではありません。考え方や勉強のやり方次第で能力は大きく変化するのです。「僕には○○は分からない」などと簡単に諦めないで、理にかなった勉強法に基づいて「やり尽くした」と言えるぐらい徹底的に勉強に打ち込んで下さい。そうすれば、きっと自分の中に隠れていた能力に気づくことが出来ると思います

参院選が間近に迫っています。今回の選挙の争点の中心にあるのは、勿論、消費税や物価の問題に代表される経済問題なのでしょうが、陰に隠れている最大の問題は、近未来に予想される戦争を回避出来るかどうかであると、私は考えています。

現在、日本の南西諸島周辺の島々では自衛隊のミサイル部隊の創設や戦闘機発着用の日米共同使用の空港の整備等が着々と進んでいます。その目的は極東での軍事衝突に備えるためでありますが、よりはっきり述べると、台湾有事に端を発する米中の直接的な軍事衝突に備えるためであると言えます。

今年3月末、ピート・ヘグセス米国防長官が日本を訪問し、日米防衛相会談を行い、「西太平洋における有事に直面した場合、日本は最前線に立つことになる」と発言しました。その意味するところは、もし米中の軍事衝突が起きれば、戦場は台湾や南西諸島周辺だけではなく、日本本土にも及ぶことになるということを暗に示しています。

我が国は人口の集中した東京周辺に沢山の米軍関連施設があります。一度、戦端が開かれれば、中国から膨大な数のミサイルが飛来し、多くの日本人が命を失うことは容易に想像することが出来ます。ターゲットは東京周辺の米軍施設だけではありません。しばらく前にロシアのハッカー集団が戦時における日本国内の多数のミサイル・ターゲットをSNS上に公開したとのニュースが流れましたが、真偽は明らかではないものの、一部には青函トンネルや原発もターゲットの中に含まれていたという情報もあります。

All is fair in love and war.「恋と戦争においては何でも許される」という諺にあるように、実際に戦争が起きたら、当然、原発等の重大な施設がターゲットになることも否定できません。そんなことが実際に起きたら、日本は壊滅し、日本民族は滅んでしまいます。何としても、そのような事態は避けなければなりません。

皆さんは伊勢崎賢治氏という元外交官であり平和学の研究者を知っていますか。彼はこれまで世界各地の紛争地で武装解除や停戦調停に深く関わり、東京外語大学の名誉教授も務めているそうです。氏は今回の参院選において「れいわ新撰組」から比例特別枠を利用して出馬するとの発表を行い、その会見の模様をYouTubeで拝見しましたが、その内容にとても感銘を受けました。

今回の選挙では、政権与党の自民党と公明党、維新、立民などといった自民党モドキには絶対に投票するまいと家内と話しています。真の保守政党がどこかについては色々と意見が分かれていますが、今回の比例区選挙に関しては、私と家内は伊勢崎賢治氏に投票しようと考えています。

私自身、別に特定政党に組みするわけではありませんが、大好きな日本と日本人の命を守るために、今回の選挙について出来るだけ慎重な選択をされるよう、皆さんにお願いしたく存じます。

更新される最新情報に追いつけないほど、今、AIの進歩が著しく加速しています。ほんの少し前まで、簡単なプロンプトを入力するだけでリアルな写真風の画像が作れたり、数秒程度の短い動画が作れることにたいそう驚いていたのに、2025年7月現在、既にあらゆる分野で博士号を持つ専門家並の汎用人工知能(AGI)がほぼ実現しています。2025年が終わるまでに、一体、AIはどこまで進歩するのか、全く予想すらつかない状態です。

AIが私たちの社会に与える影響について様々な未来予測が語られる中、ほぼ確実視されているのが、極端な経済格差の到来です。既に現在ですら、国内外の経済格差は許容できないほと大きくなっています。日々食べるものにすら困る人がいる一方で、長期の休みに家族で頻繁に海外旅行に出かける人も少なくありません。

3割の富裕層と7割の貧困層といった比較的小さな経済格差(これですら私には極端な格差に思えますが)が予想される一方で、わずか数パーセントの富裕層と100パーセント近い割合の貧困層の誕生といった、より過激な経済格差の到来を予想するものまであります。いずれにせよ、私たち庶民の生活が益々厳しくなることだけは確かだと言えます。

このような望まざる未来予測に対して、私たちにはどんな手立てが残されているのでしょうか。私なりの考えを紹介したいと思います。

1つは、世の中の流れと正反対の方向を模索するというものです。いわゆる「逆張り」です。極端な経済格差の中で弱い立場にある者にとって最も危惧すべき状況は、十分な食料を手に入れられないことです。様々な物の価格が上昇し続ける中で安価な費用で十分な食べ物を確保するには、自分で作るしかありません。

これほど米不足が広がっているにもかかわらず周囲に耕作放棄された農地が増えているのは、一体、どういうことなのでしょうか。もし祖父母や両親が離農して使わなくなっている農地があるなら、若い人たちには少しでも自分で作物を作ってみて欲しいと思います。

実際、私も20年程前に、将来的な自給自足を目指して全くの素人の状態から農業を始めました。何も最初から大きなことを考える必要はありません。家の庭やベランダに大きめの園芸用ポットを置いて、そこに野菜の種をまくだけでも、びっくりするほど大量の野菜を得ることが出来ます。大切なのは「きっかけ作り」です。少し慣れたら、近くで空き地を探して、地主と交渉し、少し大きめの家庭菜園を始めると良いと思います。数十坪程度の広さの土地があれば、4人家族が食べるのに十分な野菜が手に入ります。

本格的に農業を始めるには、様々な法規制などのハードルを越えなければなりませんが、熱い思いがあれば、それらとて越えることは不可能ではありません。Where there is a will, there is a way. 「意思あるところ道あり」は本当です。

現在、学校に通っている学生の皆さんには、将来の人生設計において、是非、「半農半X」といった方向性を目指して欲しいと思います。「半X」には何が良いのでしょうか。AI全盛の時代に、ちょっとやそっと頭が良くたって失業を避けることは出来ないかも知れません。AIの生みの親と呼ばれるジェフリー・ヒントン氏は、「(AI時代には)配管工を目指せ」と言いましたが、将来的には肉体労働もほぼロボットが代替するようになるものの、少なくとも5年から10年くらいは熟練労働の必要性はなくならないと考えられています。

もし、あなたが相当なレベルの頭脳の持ち主なら、是非、AIを使って自分でビジネスを立ち上げて下さい。AIを使った業務の省力化、生産計画の立案、マーケティング等々、天才的な頭脳を持つAIはあなたのビジネスをあらゆる面からサポートしてくれる「人材」になってくれると思います。

AIを使いこなすには、勿論、高度な基礎学力が必要不可欠ですから、学生時代から相当な量の勉強をする必要があります。また好奇心を最大限に発揮して若いうちから色んなことに関心を持ち、他の人とは異なった角度から物事を考えることを心がける必要があります。高い教養と他の人にはない独創性こそが新たなビジネスの種なのですから。

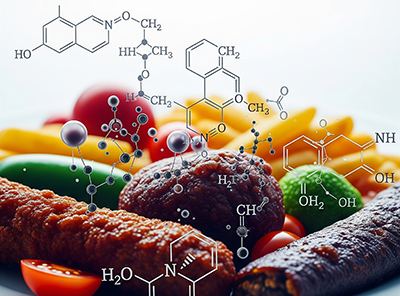

子を持つ親ならば誰しも「我が子に賢くなって欲しい」と願っているでしょうが、残念ながら、私たちが日常口にする食べ物の多くに知能の発達を阻害する様々な神経毒性を持つ化学物質が含まれています。昨今、ニュース等で飲料水に混入しているPFAS(有機フッ素化合物)の発がん性が取り沙汰されていますが、それに劣らず危険性を疑われているのが、その神経毒性です。

私が日常使っているAIのGeminiに「PFASの神経毒性について教えて下さい」と尋ねると、以下のような返事(一部を引用)が返ってきます。

2. ヒトにおける影響

神経発達への影響:

疫学研究では、PFAS曝露と神経発達上の有害な結果との関連が示唆されています。

乳幼児期のPFAS曝露は、認知、運動、言語発達の遅延、小児期の多動性などの行動問題との関連が報告されています。

注意欠陥・多動性障害(ADHD)や自閉症スペクトラム障害(ASD)との関連も示唆されていますが、研究結果には一貫性が見られない場合もあります。

PFASは胎盤を通過し、母乳中にも検出されるため、胎児や乳児の脳の発達に影響を与えるリスクが指摘されています。特に、発達期の神経系は成人よりも感受性が高いと考えられています。

成人における影響:

高齢者におけるパーキンソン病やアルツハイマー病による死亡リスクの増加との関連も示唆されています。

成人におけるPFAS曝露が神経行動、精神神経系、認知能力に有害な影響を及ぼすことを示唆する報告もありますが、その根拠はまだ不十分とされています。

これらを読むと、昨今騒がれている子供たちの発達障害や成人の認知症の増加傾向とぴったり符号が一致するように感じるのは、きっと私だけではないと思います。特に子供たちの発達障害については、長年に渡り教育に携わってきた私にとって極めて身近な問題で、この30年程の間、着実にその数や割合が増えている実感があります。

残念なことに、神経毒性を持つのは飲料水中のPFASに限りません。多くの清涼飲料水やガムなどに含まれているアスパラテーム等の人工甘味料も神経毒性が疑われていますし、一般的に安全とされている練り歯磨きに含まれている無機フッ素化合物についても一部で神経毒性を疑う研究結果も出ています。更に日本ではネオニコチノイド系の農薬が多く使われていますが、東大の山室真澄教授はその神経毒性が若年者に与える影響について大きな懸念を訴えています。

これらのことを知ると絶望的な気持ちになる人もいるかと思いますが、大切なのは決して絶望せず、出来る限りの対策をするということだと思います。まず飲料水については、信頼できる浄水器を利用すること。食品については、人工甘味料の入っているものを避けること。出来るだけ有機栽培された野菜を食べるようにすること。フッ素コーティングされたフライパンではなく、昔ながらの鉄で出来たフライパンを利用すること。練り歯磨きはフッ素化合物が含まれていないもの(私はパックスというメーカーの石けん歯磨きを使っています)を使うようにすること。加工食品はなるべく口にしないこと等々が対策としてあげられます。

現代社会で生きる限り様々な化学物質に晒されることは避けられません。無理なく出来る範囲で、なるべくそれらを避ける心がけが何より大切だと思います。繰り返しになりますが、絶望は何も生み出しません。